生成AI導入で業務効率化は進んでいるのに、なぜか売上や利益が上がらない。こんな悩みを抱える企業が急増している。

先日、Yahoo!ニュースに掲載された記事『生成AI導入で効率化しているのに”儲からない”のはなぜ? 意外と多い「自己満足の落とし穴」3つのパターン』では、生成AIを積極的に活用している企業でも期待したような成果が得られていない実態が明らかになった。

この記事では、なぜ多くの企業が生成AI導入に失敗しているのか、その根本的な原因を探り、現在の日本企業が直面する深刻な問題を考察する。

効率化と成果の混同が招く「自己満足の罠」

元記事で紹介された大手製造業の事例は、多くの企業が陥りがちな典型的な失敗パターンを示している。ChatGPTの勉強会を毎週開催し、生成AIによる業務効率化で年間表彰まで受けた部署が、実際には売上前年比マイナス2%、営業利益20%近く低下という結果に終わっていたのだ。

この事例で浮き彫りになったのは、「効率化」と「成果」を混同してしまう危険性だ。

実際のユーザーの声

Twitterでは、実際に生成AIを導入した企業からの声が散見される。

「AI導入は『現場の疲弊』しか生まなくて、これまで30社以上のAI導入を支援する中で、多くの経営者が陥る共通点は、”戦略なき”AI導入です。投資対効果(ROI)が…」

この投稿は、多くの企業が戦略なくAI導入を進めてしまい、現場の混乱を招いている実態を的確に表現している。

専門家が指摘する「3つの落とし穴」

出典:デジライズ

1. メール自動生成の罠

生成AIでメール作成時間を10分から3分に短縮した企業は多い。しかし、削減できた7分で何をしているかが問題だ。多くの営業担当者は「他の業務に充てています」と答えるが、その内容は社内会議の準備や資料整理など、直接売上に結びつかない業務ばかりだった。

2. 議事録要約の無意味さ

商談議事録をAIに要約させる企業も急増している。しかし、そもそもその議事録は必要なのか?活用されない記録文章を要約しても、売上や利益向上にはつながらない。

3. データ入力自動化の盲点

顧客管理システム(CRM)への入力を音声認識とAIで自動化しても、蓄積されたデータを活用してマーケティングに役立てたり、商談を前進させるための助言システムがなければ、単なる入力作業の効率化に終わってしまう。

日本企業特有の「ROI測定の難しさ」

出典:Think IT

IBM Institute for Business Valueの調査によると、近年のAI導入のうち期待されたROI(投資対効果)を達成したのは全体の25%にとどまっている。日本企業では、この数字はさらに低い可能性がある。

測定すべきは「削減時間」ではなく「再投資効果」

多くの企業は以下のような指標で効率化を評価している:

- メール作成時間の削減率

- 議事録作成の短縮時間

- データ入力の自動化率

- AI活用率

しかし、これらは全て「時間」や「労力」の指標であり、売上や利益には直結しない。本来追うべきは「成果」の指標だ。

専門家による動画解説から見る現実

YouTube動画「【生成AI導入格差】導入失敗が多い?/なぜ失敗/どうしたら定着/再起できる?」(PIVOT公式チャンネル)では、セラク社の持田氏が生成AI導入の現状について以下のように分析している:

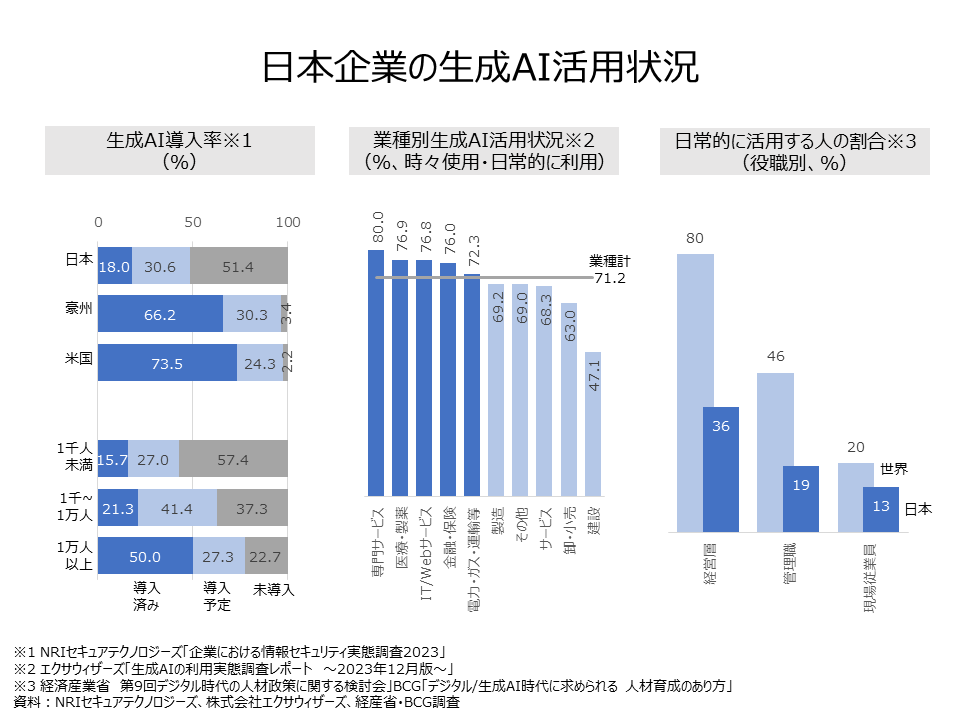

「中小企業になりますと、大体20%ぐらいの企業にとまってるんじゃないかと思います。感度の高い方は使いこなしていかれるんですけども、全社員が使わないことには会社全体の生産性ってのは上がらないので」

この発言は、日本の中小企業におけるAI導入の深刻な格差を浮き彫りにしている。

成功企業の戦略的アプローチ

一方で、実際に成果を出している企業の事例も存在する。元記事で紹介された従業員80人の印刷会社は、生成AI導入で売上10%アップ、コスト30%削減を実現している。

この企業の成功要因は:

- 経済的コスト削減への着手 – 退職者2名の補充見送り

- システム更新の中止 – 年間数百万円のコストカット

- 削減リソースの戦略的再配分 – 重要顧客との戦略会議時間確保

最も重要なのは、「削減した時間を必ず顧客接点の強化に使う」というルールを徹底したことだ。

「効率化では稼げない」という現実

NewsPicks番組「『なぜ効率化では稼げない?』AI活用の分かれ道」では、セゾンテクノロジーの石田氏が以下のように指摘している:

「効率化や自動化だけでは稼ぐところまで行かないんですね。陣地を超えたひらめきとかインサイトっていうんですかね、そういったところに利用しないと」

この発言は、多くの企業が陥る根本的な問題を的確に表現している。

現場と経営層のギャップ

出典:AINOW

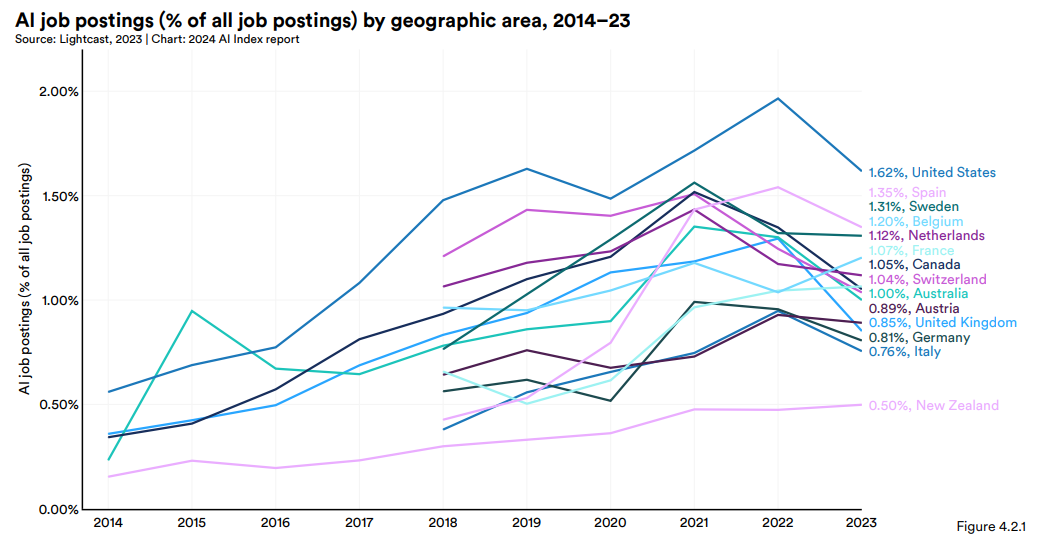

スタンフォード大学の最新研究では、現場で働く「労働者の願望」とAIの「技術的な実現可能性」との間に深刻なギャップが存在することが明らかになった。

経営者の勉強不足が招く失敗

セゾンテクノロジーの石田氏は、日本の経営者について厳しい指摘をしている:

「勉強全然足りてないと思うんですよ、日本の経営者が。大体『うちのDXどうなっとんじゃ』って聞かれるんですよ。で今何言われてるかというと『うちのAIどうなったんだよ』って。これではダメで、もう少し踏み込んで勉強されないと進まないと思います」

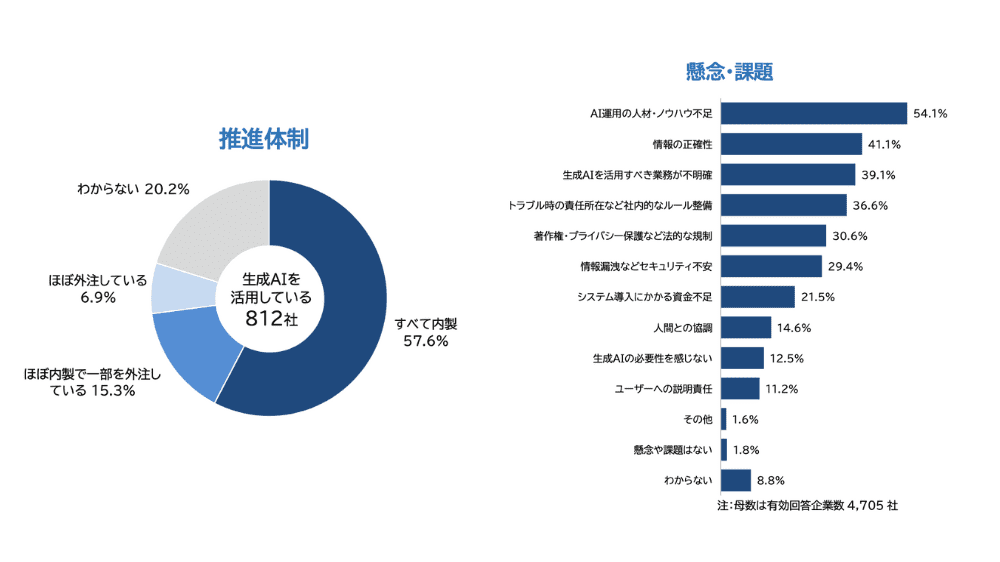

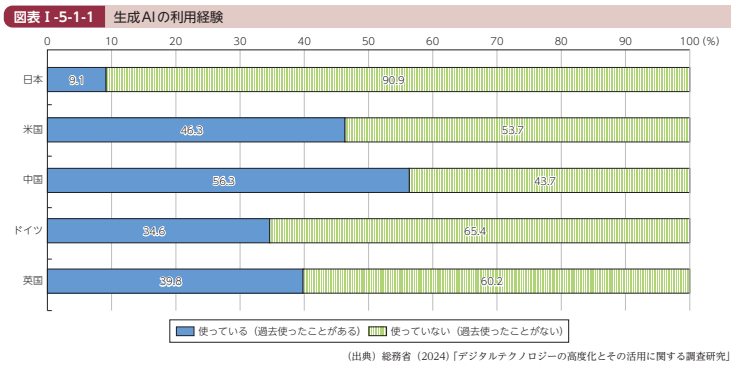

海外との競争格差の拡大

出典:ログミー

日本企業のAI活用は、コスト削減に偏重しており、顧客満足度向上や売上・収益向上への活用が海外に比べて著しく低い。これは、日本企業が長年続けてきた「失われた何十年」の影響で、コスト削減に慣れ親しんでいることが原因だと分析されている。

今求められる「AIモード」への転換

出典:Sooon株式会社

生成AIを単なる効率化ツールとして捉えるのではなく、「非常に頭の良い優秀な新人」として扱い、以下の要素を明確にする必要がある:

- ゴールの明確化 – 求める成果を具体的に伝える

- 背景情報の整理 – 前提となる情報を丁寧に説明

- 成功事例の共有 – 効果的なプロンプトの水平展開

「楽しむ」ことの重要性

シナモン社の平野氏は、成功企業の特徴として「楽しむ」マインドを挙げている:

「何年か前だとAIを作ること自体が大変だったのでかなり構えてしまうっていう方々が多かったんですよね。今ってもうやろうと思えば結構パッとこう作れてしまったりするんですよ。なので構えるってよりも、どんどんやろうみたいな、そういう楽しむマインドが大事なのかなという風に思ってます」

解決策:戦略的な導入アプローチ

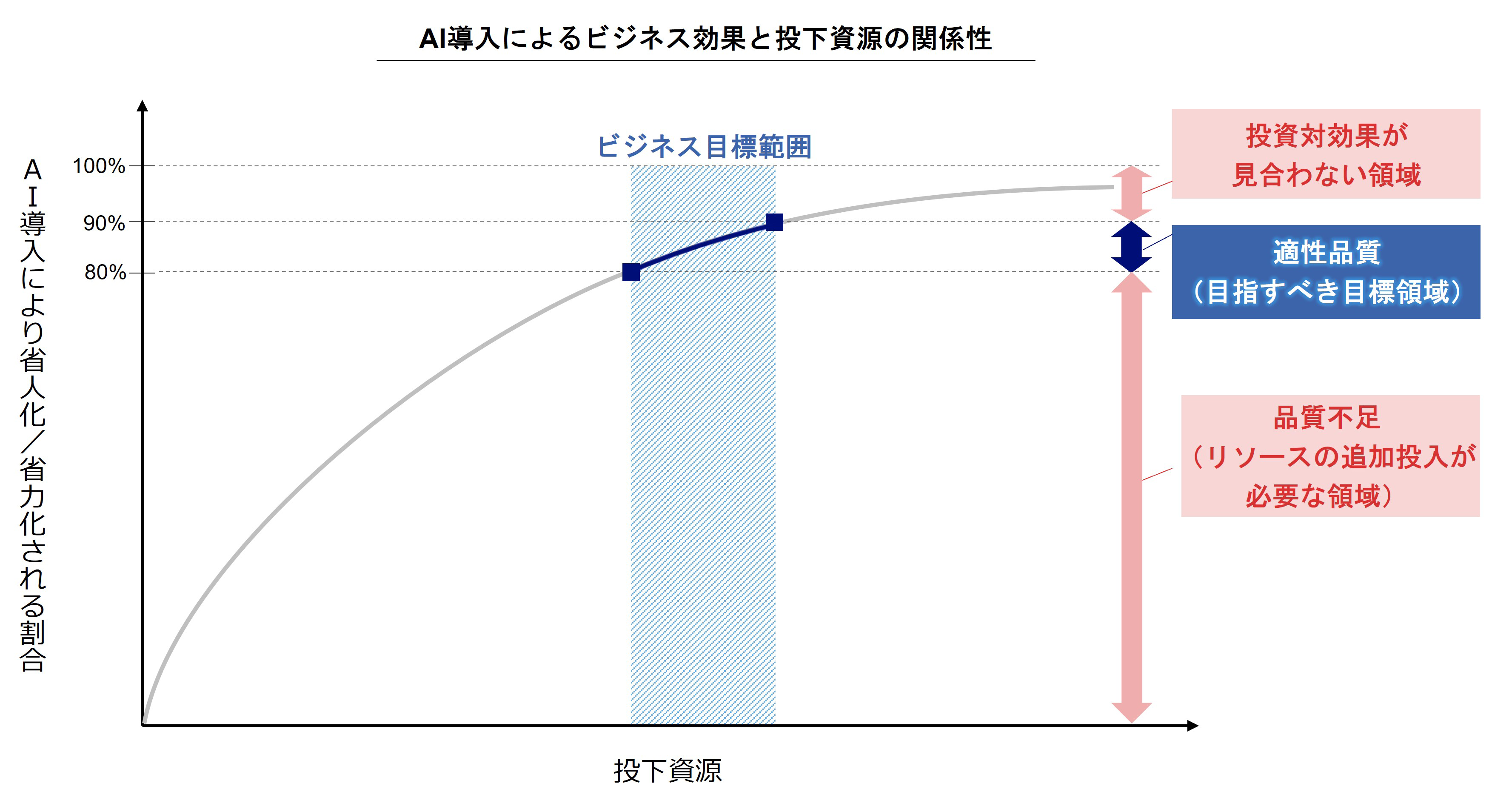

出典:野村総合研究所

成功企業に共通する戦略的アプローチは以下の通り:

1. スモールスタートの重要性

- 大規模な投資を避け、小さな成功体験を積み重ねる

- 現場の期待感を高める具体的な成果を示す

2. 現場との協調

- AIを「教育対象」として捉え、現場の知識で育てる

- 精度90%でも現場に投入し、一緒に改善していく

3. データ連携の強化

- 分断されたデータをつなげて新しい価値を創出

- iPaaS(integration Platform as a Service)の活用

今後の展望と提言

企業に求められる行動

- 経営層の意識改革 – AI導入の戦略的重要性の理解

- 現場主導の導入 – トップダウンではなくボトムアップアプローチ

- 継続的な学習 – 失敗を恐れずトライ&エラーを繰り返す

政府・業界への提言

- 中小企業支援の強化 – 大企業との格差是正

- 教育プログラムの充実 – 経営者向けAI教育の実施

- 成功事例の共有 – 業界を超えた知見の交換

まとめ:本当に重要なのは「AIの先」にあるもの

出典:エンタープライズジン

生成AI導入で効率化しても儲からない企業が続出している現状は、日本企業が抱える構造的な問題を浮き彫りにしている。

元記事の著者、横山信弘氏が指摘する通り、「重要なのは、AIそのものではない。AIで生まれたリソースをどう活用するか。この戦略と実行力が問われている」のだ。

単なる効率化ツールとしてのAI活用から脱却し、真に価値創造につながる戦略的な導入を進めることが、日本企業にとって急務と言えるだろう。

生成AIという技術革新の波に乗り遅れないためにも、企業は今こそ「効率化の先」にある本当の成果を見据えた取り組みを始めるべきである。

この記事は、Yahoo!ニュース掲載記事「生成AI導入で効率化しているのに”儲からない”のはなぜ? 意外と多い「自己満足の落とし穴」3つのパターン」を引用し、独自の調査と分析を加えて作成しています。

AI EBISU

AI EBISU