AIテキストだと見破られない文章作成術|自然な仕上げ方完全ガイド

AI生成ツールの普及により、誰でも簡単に文章作成ができるようになりました。しかし、機械的な文章は読み手に違和感を与え、AI使用がバレるリスクがあります。本記事では、AI生成文章を人間らしく自然に仕上げる実践的な手法を詳しく解説します。

AI生成文章がバレる典型的な特徴とは?

AI生成文章には、経験豊富な読み手なら一目で分かる特徴的なパターンが存在します。これらの特徴を理解することで、効果的な対策を講じることができます。

機械的で画一的な文章構成パターン

AI生成文章は定型的な文章構造を繰り返す傾向があります。AIモデルは学習データから最も安全で無難な構成を選択するため、序論・本論・結論といった教科書的な流れを多用し、読み手に機械的な印象を与えがちです。例えば「まず~について説明します」「次に~を見ていきましょう」といった接続表現が頻繁に使われます。このようなパターン化された構成は、文章全体に人工的な響きをもたらす主要因となっています。

抽象的で具体性に欠ける表現の多用

AI生成文章では抽象的で曖昧な表現が目立ちます。AIは具体的な体験や詳細な知識を持たないため、「様々な」「多くの」「重要な」といった漠然とした修飾語を頻繁に使用します。また、「~することができます」「~と言えるでしょう」のような冗長で断定を避ける表現が反復されます。人間の書く文章であれば、具体的な数値や実例、個人的な経験談が自然に含まれるものです。

感情表現や個人的視点の欠如

人間らしさを感じさせる感情的な表現や主観的な視点が不足しています。AIは客観的で中立的な立場から文章を生成するため、驚き・喜び・困惑といった感情の起伏や、「私は~と感じます」「個人的には~」のような書き手の個性が表れる表現が欠落します。また、失敗談や苦労話など、人間特有の体験に基づく内容も含まれません。このような要素の不在が、文章に血の通った温かみを与えられない原因となっています。

過度に論理的で完璧すぎる文章構造

AI生成文章は論理的すぎて不自然さを醸し出します。人間の思考は必ずしも論理的に進むわけでなく、脱線や感情的な判断も含まれるものです。しかしAIは常に筋道立てて文章を構成するため、一つの段落から次の段落への移行が完璧すぎて、かえって機械的な印象を与えます。「一方で」「したがって」といった論理的接続詞の過度な使用も特徴的です。適度な論理の揺らぎや思考の飛躍こそが、人間らしい文章の魅力なのです。

AI生成文章の特徴的パターン

| 特徴分類 | 具体的な兆候 | 人間らしい表現への変換例 |

|---|---|---|

| 文章構成 | 「まず」「次に」「最後に」の多用 | 「そういえば」「ところで」の自然な導入 |

| 表現方法 | 「~することができます」の反復 | 「~できちゃうんです」「~が可能でした」 |

| 感情表現 | 客観的・中立的な記述のみ | 「正直驚きました」「個人的には」の追加 |

| 論理構造 | 完璧すぎる段落間の接続 | 適度な脱線や思考の変遷を含む |

特定のフレーズや表現の頻出

AIモデルが学習した確率的パターンにより、特定の表現が繰り返し現れます。「重要なポイントは」「効果的な方法として」「結論として」などの決まり文句や、「~することが可能です」「~が期待されます」といった受動的な表現が頻出します。また、文末の「です・ます」調の単調な繰り返しも特徴的です。人間であれば自然に文体を変化させたり、独自の言い回しを使ったりするため、こうした画一性は明らかに不自然に映ります。

AI文章検出ツールの仕組みと対策方法

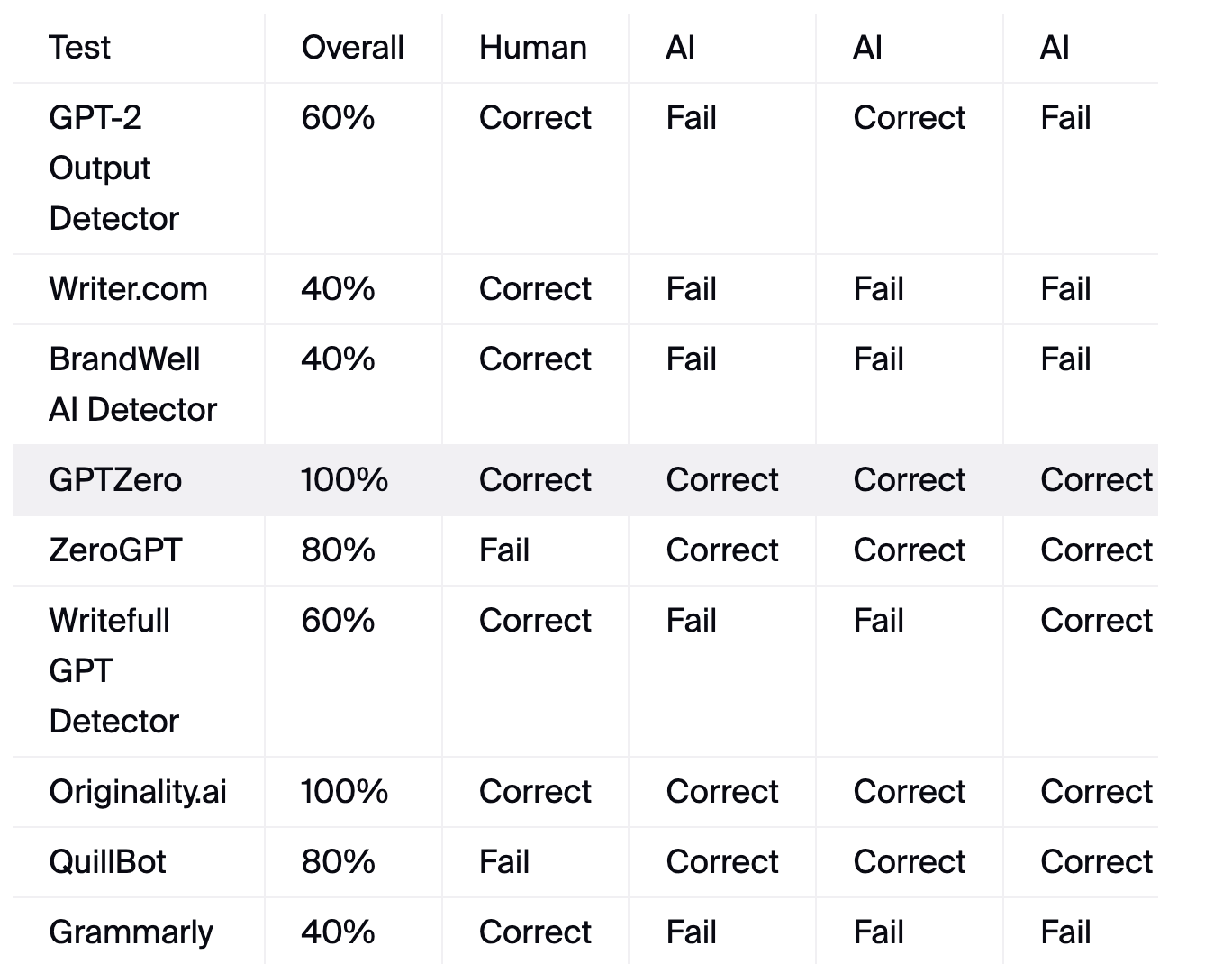

現在、多数のAI文章検出ツールが開発されており、これらの判定基準を理解することで効果的な対策を立てることができます。

主要なAI検出ツールの判定基準

AI検出ツールは統計的分析と機械学習により文章を判定します。GPTZeroやTurnitin、Winston AIなどの主要ツールは、語彙の多様性、文章の複雑性、表現の予測可能性を数値化して評価しています。具体的には、同じ単語の出現頻度、文長のばらつき、接続詞の使用パターンなどを分析し、人間の書く文章との差異を検出します。

引用元:GPTZero公式サイト

ただし、OpenAIは2023年7月に自社のAI検出ツール「AI Classifier」を精度の低さを理由に公開停止としており OpenAI公式発表、これらツールの多くは英語での学習データに基づいているため、日本語の判定精度には限界があることも把握しておくべきです。

主要AI検出ツールの特徴比較

| ツール名 | 日本語対応 | 検出精度 | 無料利用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| GPTZero | 限定的 | 85%(英語) | 可能 | 教育機関で広く採用 |

| Turnitin | 対応 | 90%(英語) | 有料のみ | 学術論文検査で高シェア |

| Winston AI | 限定的 | 84%(英語) | 可能 | ビジネス向け機能充実 |

| User Local | 対応 | 70%(日本語) | 可能 | 日本語特化型 |

検出を回避する文章の特徴

検出を回避しやすい文章には明確な特徴があります。語彙の豊富さ、文長のランダムな変化、主観的な意見や感情表現の含有が重要な要素です。また、口語的表現の適度な混在、専門用語と平易な言葉のバランス、個人的なエピソードの挿入なども効果的です。統計的に予測しにくい表現選択や、文脈に応じた自然な言葉の揺らぎが、検出ツールの判定精度を低下させる要因となります。

検出率を下げる具体的な編集方法

効果的な編集方法として、まず文末表現の多様化が挙げられます。「です」「ます」「である」「だ」を適切に使い分け、時には体言止めや疑問文も織り交ぜます。次に、受動態を能動態に変換し、冗長な表現を簡潔にまとめることで自然さが向上します。さらに、抽象的な表現を具体的な数値や実例に置き換え、「私は」「個人的に」といった主観的な視点を適度に加えることで、人間らしさを演出できます。

検出ツールの限界と盲点の活用

現在の検出ツールには明確な限界が存在します。文脈の深い理解や創造性の評価は困難で、特に日本語における敬語表現や文化的ニュアンスの判定精度は低いままです。また、短い文章や専門分野の内容では誤判定が起こりやすく、人間とAIの協働で作成された混合コンテンツの識別も困難です。文部科学省のガイドラインでも、AI利用の透明性確保と適切な教育の重要性が強調されており、これらの盲点を理解し、適切に活用することで、検出リスクを大幅に軽減することが可能になります。

人間らしい自然な文章に変える編集テクニック

AI生成文章を人間らしく変換するには、体系的な編集アプローチが必要です。以下の技法を組み合わせることで、自然で魅力的な文章に仕上げることができます。

機械的な表現を感情豊かな文章に変換する方法

感情表現の追加は最も効果的な人間化手法です。「重要です」を「心から大切だと感じます」に、「効果があります」を「驚くほど効果を実感できました」に変換するなど、書き手の感情や驚きを含む表現に書き換えます。また、「実際に試してみたところ」「正直なところ」といった前置きを加えることで、体験に基づく実感を演出できます。疑問文や感嘆文の適度な使用も、文章に生き生きとした表情を与える効果があります。

実際のXでの成功事例

Xユーザーの @batabata_AI さんは、「ChatGPTでレポート書いてる大学生のあなたへ そのままだとAIっぽさがバレる危険大⚡️」として、実際に教授から「これ、自分で書いた?」と指摘されかけた体験を共有し、自然な文章作成のプロンプト集を提供しています。

個人的な体験談や具体例の効果的な追加

抽象的な内容に具体的なエピソードを織り交ぜることで、文章に説得力と親近感が生まれます。「以前、私が○○で困ったとき」「友人から聞いた話ですが」といった導入で個人的な体験を挿入し、数値データがある場合は「約3週間で効果を実感」のように具体的な期間や量を明記します。失敗談や試行錯誤の過程も含めることで、完璧すぎる印象を和らげ、読み手との距離を縮めることができます。

文章のリズムと自然なゆらぎの作り方

文章にリズム感を持たせるため、短文と長文を意図的に混在させます。重要なポイントは短い文で強調し、説明部分は適度に長い文で詳述するというメリハリが重要です。また、同じ文末表現の連続を避け、「である」調と「ですます」調を場面に応じて使い分けます。段落の長さにも変化をつけ、時には一文だけの段落を作ることで、視覚的にも読みやすさを向上させることができます。

口語的表現と書き言葉のバランス調整

適度な口語表現の混在により、親しみやすさを演出できます。「やっぱり」「なるほど」「ちょっと」といった話し言葉を要所で使用し、硬い印象を和らげます。ただし、全体のトーンとの調和を保つため、フォーマルな文書では控えめに、カジュアルな内容では積極的に使用するなど、用途に応じた調整が必要です。関西弁や方言の軽い使用も、個性を演出する効果的な手法となります。

プロンプト設計でAIらしさを軽減する方法

AI生成の段階から人間らしい文章を得るため、プロンプト(指示文)の工夫が重要です。適切な指示により、後の編集作業を大幅に軽減できます。

人間らしい文章を生成させる指示のコツ

効果的なプロンプトには具体的な人格設定が不可欠です。「経験豊富な○○として」「実際に△△を体験した人の視点で」といった役割を明確に指定し、「個人的な体験や感想を交えて」「時々疑問文や感嘆文を使って」などの文体指示を加えます。また、「完璧すぎない、自然な文章で」「少し脱線や余談も含めて」といった指示により、機械的な完璧さを意図的に崩すことができます。文字数制限も「約○文字」として柔軟性を持たせることが重要です。

効果的なプロンプト設計の例

あなたは3年間のマーケティング経験を持つ実務者として、 個人的な失敗談や成功体験を交えながら、 時々「実は」「正直なところ」といった前置きを使って、 完璧すぎない自然な口調で約800文字程度の記事を書いてください。 感情表現や疑問文も適度に混ぜ、読み手との距離感を意識してください。

文体やトーンを自然に指定する方法

文体指定では具体的なシーンや読者像を設定します。「友人に説明するような親しみやすいトーンで」「専門家同士の会話のような」「ブログ記事のようなカジュアルさで」など、想定される状況を明確にします。感情の表現度合いも「驚きや発見を表現して」「時には困惑や迷いも含めて」といった具体的な指示で調整できます。また、「関西弁を少し混ぜて」「若者言葉を適度に使って」など、地域性や年代特有の表現も指定可能です。

具体的なシナリオ設定による自然化

リアルなシナリオ設定により、自然な文章生成を促進できます。「実際に○○で困っている人に向けて」「同僚から相談されたときの回答として」「家族に説明するつもりで」など、具体的な状況と対象者を設定します。時系列も「昨日体験したことを今日報告する」「数ヶ月前の失敗を振り返って」といった時間軸を明確にすることで、より自然な文脈が生まれます。場所や季節の設定も、文章に具体性をもたらす効果的な要素です。

複数パターン生成と最適な組み合わせ選択

一つのテーマで複数の異なるアプローチの文章を生成し、最良の部分を組み合わせる手法が効果的です。「論理的な説明版」「体験談重視版」「感情表現豊富版」など、異なる角度から同じ内容を生成し、各版本の優秀な段落や表現を抽出して組み合わせます。この手法により、単一のAI生成文章では得られない多様性と深みを実現できます。また、生成された複数版本の文体や表現を参考に、人間による追加編集の方向性も決定できます。

文章構成と流れを自然に仕上げる技術

完璧すぎる論理構造は不自然さの原因となります。適度な揺らぎと自然な流れを作り出す技術を習得することで、読みやすく親しみやすい文章に仕上げることができます。

完璧すぎる論理構造を崩すテクニック

論理的すぎる文章に人間らしさを加えるため、意図的な「揺らぎ」を作り出します。「ところで」「そういえば」といった軽い脱線を挿入し、「話は少し変わりますが」で自然な話題転換を演出します。また、結論を最初に述べず、読み手と一緒に考えを進めていく構成に変更したり、「実は最初は違う考えでした」といった思考の変遷を含めることで、完璧すぎる印象を和らげることができます。疑問を投げかけて読み手の関心を引く手法も効果的です。

自然な話題転換と段落構成の作り方

段落間の繋がりに自然さを演出するため、機械的な接続詞を避けて文脈による関連付けを重視します。「先ほどの話に関連して」「これで思い出したのですが」といった自然な導入を使用し、時には接続詞を使わずに内容の関連性だけで繋げる手法も有効です。段落の長さにも変化をつけ、重要なポイントは独立した短い段落に、詳細な説明は長めの段落にまとめることで、視覚的にもメリハリのある構成を作り出します。

結論の曖昧さや余韻を残す文章術

人間の思考は必ずしも明確な結論に到達するとは限りません。「正解は一つではないかもしれませんが」「個人的な印象ですが」といった留保をつけた結論や、「皆さんはどう思われますか?」といった読み手への問いかけで文章を終える手法が効果的です。また、「今後の課題として」「まだまだ学ぶべきことが多く」など、完結しない余韻を残すことで、継続的な思考や議論への発展性を示唆できます。

読み手を意識した親近感のある表現

読み手との距離感を縮めるため、共感を呼ぶ表現を積極的に使用します。「皆さんも経験があるかと思いますが」「よくある話ですが」といった共通体験への言及や、「お疲れ様でした」「いかがでしたでしょうか」といった読み手への配慮を示す表現が効果的です。また、「一緒に考えてみましょう」「共に学んでいきましょう」など、協働感を演出する表現により、一方的な情報提供ではない対話的な関係性を築くことができます。

分野別・用途別の自然化テクニック

文章の用途や分野により、求められる自然さの表現方法は異なります。それぞれの特性に応じた最適化を行うことで、より効果的な人間化を実現できます。

学術レポートを人間らしく仕上げる方法

学術的な文章でも人間性を表現することは可能です。研究過程での試行錯誤や発見の驚きを「予想に反して」「興味深いことに」といった表現で含め、「筆者の考えでは」「この結果から推察されるのは」など、書き手の思考過程を明示します。データ分析の際も「注目すべき点として」「特に印象的だったのは」といった主観的な評価を適度に加えることで、機械的な分析を避けることができます。ただし、学術的な厳密さは保持することが重要です。

分野別自然化のポイント

| 分野 | 重要なポイント | 避けるべき表現 | 推奨する表現 |

|---|---|---|---|

| 学術レポート | 客観性を保ちつつ主観を含む | 「AIが分析すると」 | 「筆者が分析したところ」 |

| ビジネス文書 | 専門性と親しみやすさの両立 | 「システムが提案する」 | 「実務経験から提案する」 |

| ブログ・SNS | 個性と親近感の表現 | 「一般的に言われている」 | 「私の経験では」 |

| 創作文章 | 想像力と独創性の演出 | 「標準的な描写」 | 「五感に訴える具体的描写」 |

ビジネス文書での自然な表現のコツ

ビジネス文書では適度な人間味を保ちつつ、専門性を損なわない表現が求められます。「実際の業務において」「現場での経験から」といった実務的な視点を含め、「課題として感じているのは」「個人的な見解ですが」など、控えめな主観性を表現します。数値データには「予想を上回る」「想定より厳しい」といった評価を加え、提案には「検討の価値があると考えます」「有効な選択肢の一つとして」など、断定を避けた柔軟な表現を使用します。

ブログ・SNS投稿の個性的な文章作り

カジュアルな媒体では個性を全面に出すことが重要です。「正直な話」「実は」「めっちゃ」といった口語表現を積極的に使用し、絵文字や感嘆符で感情を表現します。失敗談や恥ずかしい体験も率直に共有し、「やらかしました」「完全に勘違いしてました」といった親しみやすい表現で読み手との距離を縮めます。また、読み手への直接的な呼びかけ「みなさんも経験ありません?」「どう思います?」を多用することで、対話的な関係性を築きます。

創作文章における独自性の演出

創作分野では想像力と独創性が最も重要な要素です。比喩表現や感覚的な描写を豊富に使用し、「まるで○○のような」「△△を思わせる」といった連想を活用します。登場人物の心理描写では「胸がざわめいた」「背筋に冷たいものが走った」など、身体感覚と結びついた表現を用い、場面描写では五感に訴える具体的な描写「湿った土の匂い」「遠くで響く鐘の音」を織り交ぜます。これらの要素により、読み手の想像力を刺激する魅力的な文章を創出できます。

最終チェックで見逃しがちなAI特有の癖

編集作業の最終段階で、AI生成文章に残りがちな特徴的な癖を発見し、修正することが重要です。細部への注意により、自然な仕上がりを実現できます。

単語選択と語彙の偏りチェック

AI生成文章では特定の単語や表現が過度に使用される傾向があります。「重要」「効果的」「様々」といった無難な修飾語の頻出や、「することができます」「と言えるでしょう」といった定型表現の反復をチェックします。同義語辞典を活用して語彙の多様化を図り、「大切な」「価値ある」「意味深い」など、同じ概念を異なる表現で表すことで自然さを向上させます。また、専門用語と一般的な言葉のバランスも確認し、読み手のレベルに応じた適切な語彙選択を行います。

文長のパターンと変化の確認

文章のリズムを自然にするため、文の長さのバリエーションを確認します。AI生成文章では中程度の文長が多用される傾向があるため、意図的に短文と長文を混在させます。重要なポイントは短い文で強調し、「そうです。まさにその通りです。」といった簡潔な表現を使用します。一方、詳細な説明や複雑な概念の解説では、接続詞を適切に使用した長文で論理的に展開し、文章全体にメリハリを持たせることが重要です。

最終チェック項目一覧

| チェック項目 | 確認ポイント | 修正方法 |

|---|---|---|

| 語彙の多様性 | 同じ単語の使用頻度 | 同義語への置き換え |

| 文長の変化 | 短文・長文のバランス | 意図的なバリエーション追加 |

| 助詞・接続詞 | 機械的な使用パターン | 自然な表現への変更 |

| 一貫性 | 視点・トーンの統一 | 適度な変化を含む調整 |

助詞・接続詞の使い方の自然性

日本語特有の助詞や接続詞の使用パターンをチェックします。「において」「に関して」「について」といった硬い表現の過度な使用を避け、「で」「の」といった自然な助詞に置き換えます。また、「しかし」「そして」「また」といった接続詞の機械的な使用パターンを見直し、「ところが」「それに」「加えて」など、多様な表現に変更します。関西弁などの方言的表現を適度に含める場合は、一貫性を保ちつつ自然な使用を心がけます。

全体的な一貫性と矛盾の調整

文章全体を通した一貫性を保ちながら、適度な変化も含める調整が必要です。書き手の立場や視点が一貫しているか、専門知識のレベルが統一されているか、感情的なトーンが適切に維持されているかを確認します。同時に、完璧すぎる一貫性は不自然さを生むため、「最初はそう思ったのですが」「考え直してみると」といった思考の変遷も適度に含めます。矛盾がある場合は、それが意図的な変心なのか単純なミスなのかを判断し、適切に修正または演出として活用します。

避けるべきリスクと安全な利用のための注意点

AI生成文章の活用には多くのメリットがありますが、適切な注意事項を守ることで、トラブルを回避し、安全で効果的な利用を実現できます。

著作権侵害を避けるための確認事項

AI生成文章でも著作権侵害のリスクが存在します。生成された内容が既存の著作物と類似していないか、複数の検索エンジンで確認することが重要です。特に、専門的な内容や特殊な表現が含まれる場合は、元となる可能性のある文献やウェブサイトとの照合を行います。また、引用が必要な事実や統計データについては、適切な出典表記を追加し、参考文献の形式に従って明記することで、学術的・法的な問題を回避できます。不安な場合は専門家への相談も検討しましょう。

情報の正確性チェックの重要性

AI生成内容には事実誤認や古い情報が含まれる可能性があります。特に、数値データ、年月日、人名、企業情報、法律・制度に関する内容は、必ず最新の信頼できるソースで確認することが必要です。医療・健康・金融などの専門分野では、間違った情報が深刻な影響を与える可能性があるため、専門機関の公式情報や専門家の監修を求めることが重要です。また、情報の更新日時も確認し、古くなった内容は最新情報に修正することで、読み手への責任を果たすことができます。

学校・職場での利用時の注意点

教育機関や職場でのAI利用には明確なガイドラインの確認が必要です。文部科学省の生成AIガイドラインでは、多くの学校でレポートや論文でのAI使用に関する規定があり、無断使用は不正行為として処罰される可能性があると明記されています。職場においても、機密情報をAIツールに入力することで情報漏洩のリスクが生じます。利用前には必ず所属組織の方針を確認し、必要に応じて許可を得ることが重要です。また、AI使用を明示する必要がある場合は、適切な形で開示し、透明性を保つことが信頼関係の維持に繋がります。

倫理的な利用ガイドライン

AI生成文章の活用には倫理的な責任が伴います。他者を欺く目的での使用や、虚偽情報の拡散は避けるべき行為です。また、人間の創作活動や雇用に与える影響も考慮し、AI生成コンテンツであることを適切に開示することが求められる場合があります。特に、ジャーナリズム、学術研究、法的文書などの分野では、高い倫理基準が要求されるため、慎重な判断が必要です。AI技術の発展に伴い、社会全体での議論と合意形成が進んでいることを理解し、責任ある利用を心がけることが重要です。

リスク回避のためのチェックリスト

- 既存著作物との類似性確認(複数検索エンジンでの確認)

- 事実情報の最新性・正確性検証

- 所属組織のAI利用ガイドライン確認

- 必要に応じたAI使用の適切な開示

- 専門分野での専門家監修の検討

- 情報源の信頼性確認と出典明記

まとめ

AI生成文章を自然で人間らしく仕上げるには、体系的なアプローチと継続的な改善が不可欠です。本記事で紹介した技法を段階的に実践し、読み手との信頼関係を築きながら、効率的で質の高い文章作成を実現してください。技術の進歩と共に手法も進化するため、常に最新の情報と実践例を参考にして、スキルの向上を図ることをお勧めします。

参考・引用サイト一覧

- OpenAI公式サイト – AI Classifier提供停止について

https://openai.com/index/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text/ - GPTZero公式サイト – AI検出技術の詳細

https://gptzero.me/ - Turnitin Japan – AIライティング検知機能について

https://www.turnitin.jp/solutions/topics/ai-writing/about-ai-writing-detection - 文部科学省 – 生成AIの利用ガイドライン

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.html - 文部科学省 – 初等中等教育段階における生成AIガイドライン(PDF)

https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf - Lyon Content Writing Agency – AI検出ツール比較

https://lyoncontentagency.com/5-ai-detection-tools-compared/ - Academic Help – GPTZero vs Turnitin比較

https://academichelp.net/ai-detectors/turnitin-vs-gptzero.html - ITMedia – OpenAI AI検出ツール保留報道

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2408/05/news078.html - PC Watch – OpenAI AI Classifier公開停止

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1519185.html - X(旧Twitter) – ばたばたAI実践事例

https://x.com/batabata_AI

AI EBISU

AI EBISU