コールセンター離職率の深刻な現状と業界への影響

コールセンターの離職率は業界全体で構造的な課題となっており、特に新人層での離職が深刻化しています。厚生労働省の統計(令和4年上半期)によると、サービス業(コールセンターを含む)の離職率は11.1%と全業種平均8.7%を大きく上回っています。NTT東日本の調査では、この差が業界特有の課題を浮き彫りにしています。

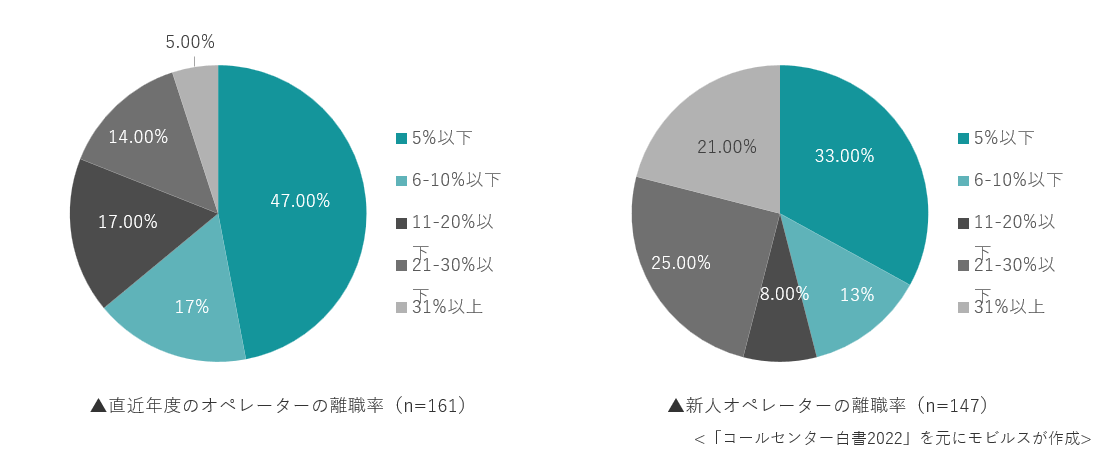

さらに注目すべきは、コールセンター白書2022の調査結果で、新人オペレーターの離職率が「31%以上」と回答した企業が21%、「21~30%」が25%と、新人期での離脱が極めて高い水準にあることです。月刊コールセンタージャパンの調査では、「入社1年以内の新人離職率が71%以上」と答えた企業が22%という衝撃的なデータも報告されています。

海外データでも、Metrigyの調査では2023年28.1%、2024年末予測31.2%と悪化傾向が続いています。この高離職率は、採用・研修コストの増大だけでなく、FCR(一次解決率)やCSAT(顧客満足度)の低下を招き、企業の競争力を根本から揺るがす要因となっています。

AI導入が離職率改善にもたらす具体的効果

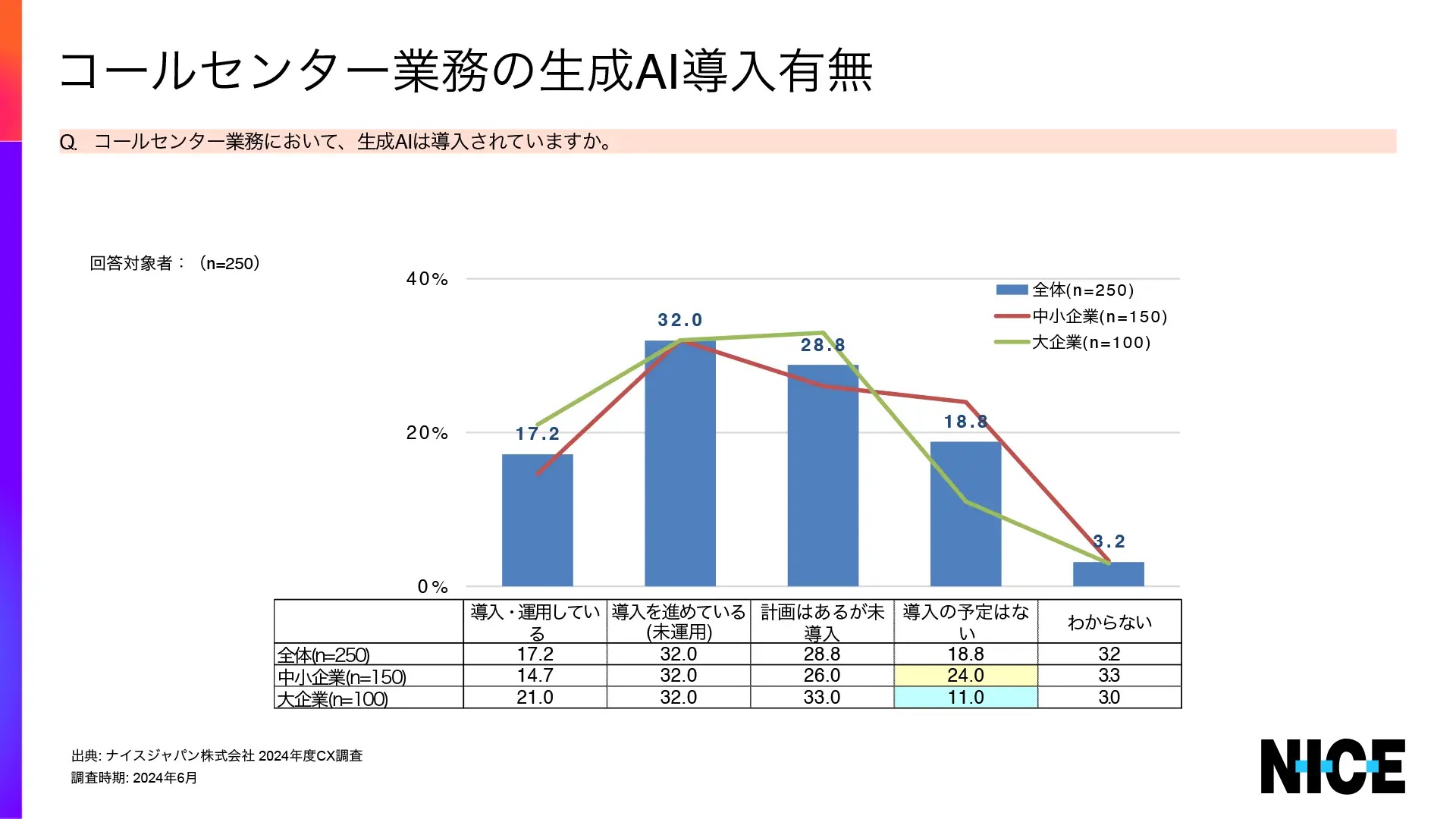

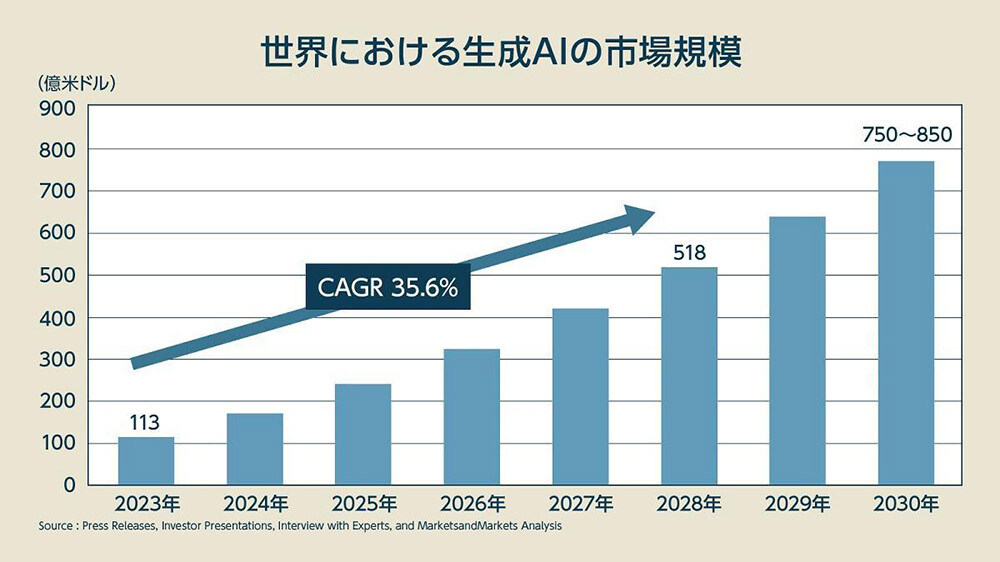

AI技術の導入は、コールセンターの離職率改善に実証可能な効果をもたらしています。McKinsey & Companyの調査によると、カスタマーケアリーダーの80%以上が生成AIへ投資済み、または数ヶ月以内に投資を予定しており、その効果が期待されています。

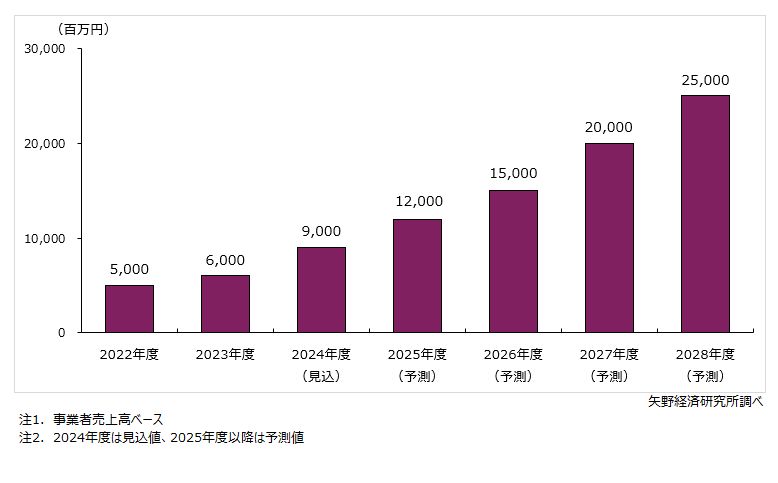

矢野経済研究所の最新調査では、2024年度のコールセンターサービス事業者が提供するAIサービス市場規模は前年度比150.0%の90億円に拡大する見込みと発表されており、市場の成長が加速しています。さらに、2022年度から2028年度までの年平均成長率(CAGR)が30.8%で推移し、2028年度には250億円に達すると予測されています。

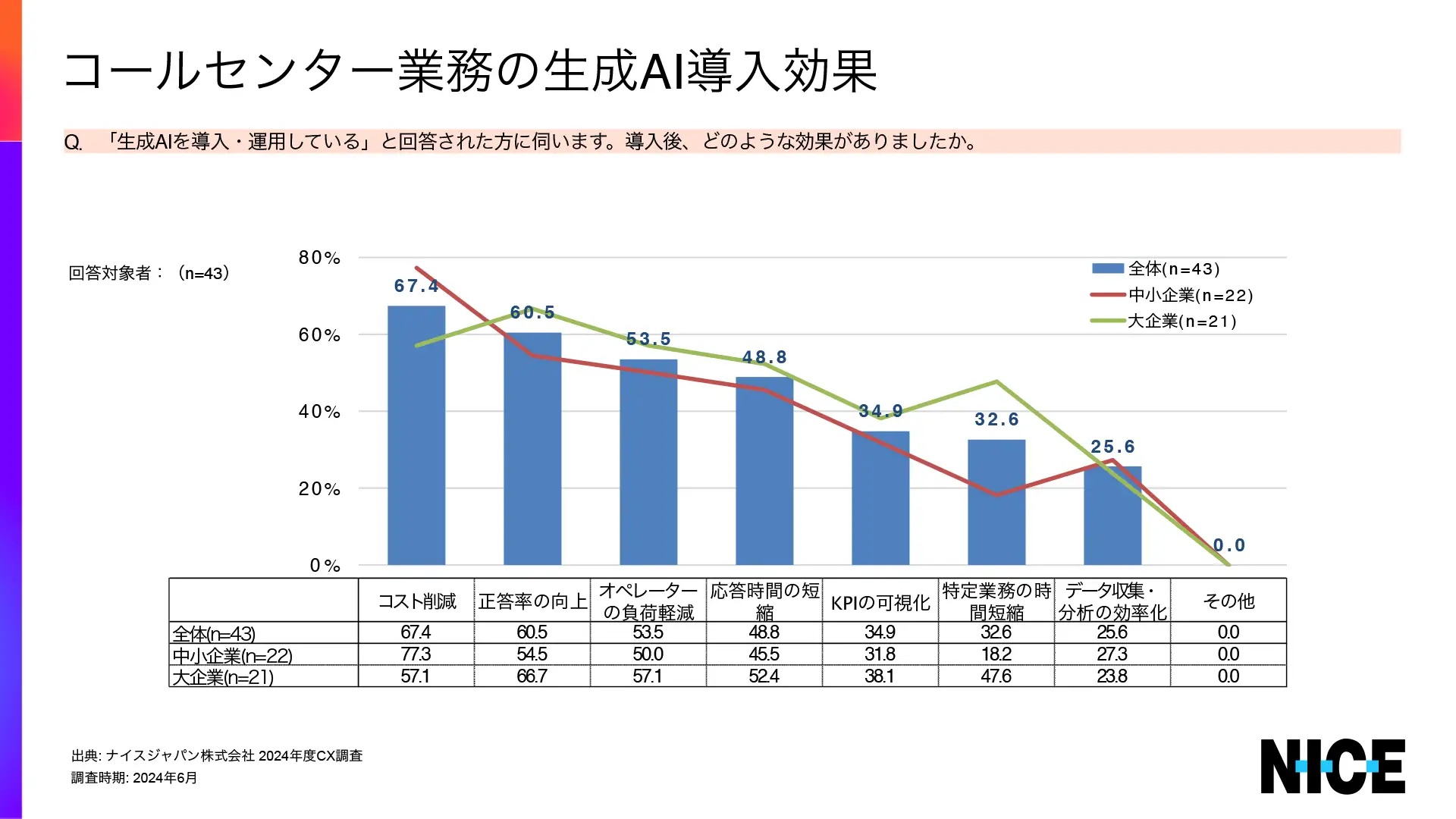

AIが離職率改善に寄与する仕組みは、業務負荷の軽減、ストレス要因の早期発見、スキル習得の効率化という3つの軸で作用します。ナイスジャパンの2024年調査では、生成AI導入の効果として「コスト削減」が67.4%、「正答率の向上」が60.5%、「オペレーターの負荷軽減」が53.5%と報告されています。

TTECの事例では、AIトレーニング「RealSkill」導入により新人オペレーターの離職率が45%から19%へと半減(58%改善)し、同時にFCRが5ポイント向上、業務効率が6%改善という複合的な成果を達成しています。国内では、音声感情解析を活用した離職予兆検知で、ストレス指標値が18%を超えた群で5人中4人が実際に離職することが確認されています。

予兆検知システムによる早期離職防止

AI予兆検知システムは、音声・テキスト分析とパフォーマンスデータを組み合わせてオペレーターの離職リスクを数値化します。具体的には、通話中の感情変化、ストレス指標、AHT(平均処理時間)、エスカレーション頻度、品質スコアなどを総合的に分析し、離職可能性をスコア化する仕組みです。

DEIM2020で発表された学術検証では、会話の感情時系列データをクラスタリング分析することで、離職者の正解率0.63〜0.78という精度での予測が可能となっています。実際の運用では、日本の事例でP値(離職予測値)が18%を超えた場合にアラートを発信し、上長との面談、業務再配置、認知のズレ修正などの早期介入策を実施し、「随分と離職抑止効果がある」との運用報告が得られています。

ただし、この手法は「業務不満型の離職」には有効ですが、「私事・転居等の離職」の検知は困難という限界も学術研究で明示されています。成功の鍵は、誤検知・未検知を前提とした「人による最終判断」と「配置・休務裁量」を組み込んだ実務設計にあります。

AIアシスト機能による業務負荷軽減

リアルタイムAIアシスト機能は、オペレーターの即座のサポートを通じて心理的負担を直接軽減します。McKinsey & Companyの分析によると、主要機能として、ナレッジ検索の自動化、次の最適発話提案、コンプライアンス遵守警告、顧客感情の変化検知、通話後要約の自動生成、品質逸脱時の即時コーチングなどが統合されています。

特に効果的なのは会話要約の自動化で、従来30分程度要していた後処理時間(ACW)が大幅に短縮され、オペレーターの心理的余力が確保されます。また、難問対応時の検索支援により、お客様を長時間お待たせすることによるストレスも解消されます。NTT東日本の報告では、生成AIでFAQ作成・保守システムにより、一次対応の自動化も進み、待ち時間と負荷の平準化が実現されています。

AI活用による研修効率化と定着率向上

AI技術を活用した研修システムは、新人オペレーターの立ち上がり期間短縮と定着率向上を同時に実現します。従来の座学中心の研修に代わり、AIシミュレーションボットとの対話練習、自動フィードバック機能、仮想システム環境での手順反復練習が可能となります。これにより、実践的なスキルを安全な環境で習得でき、新人の自己効力感向上につながります。

TTECの「RealSkill」導入事例では、AIトレーニングシステムにより新人の立ち上がり期間(Time-to-Proficiency)が大幅に短縮され、結果として45%から19%への離職率半減を達成しています。AIによる個別コーチングは、各オペレーターの弱点を特定し、パーソナライズされた学習プランを提供するため、従来の一律研修よりも効果的です。

早期の成功体験獲得が離職防止の鍵となるため、AI研修システムの導入は特に新人層の定着率改善に有効です。Genesys WEMでは、シフト最適化、パフォーマンス可視化、パーソナライズド・コーチングで定着に寄与する統合システムを提供しています。

AIで解決できないコールセンターの構造的問題

出典:コンタクトセンターの森

AI導入によってコールセンターの離職率改善が期待される一方で、業界専門家からは「AIが根本的な問題を悪化させる可能性」が指摘されています。データサイエンティストのところてん氏(@tokoroten)は、「コールセンター、AIで解決できない問題だけが有人窓口に来るようになるので、解決難易度とブチ切れ客比率が上がっていって、労働負荷が上がるのが目に見えてるんでよね」と、AI導入の構造的な落とし穴を指摘しており、Xのユーザーより多くのいいね/反響があります。

NTTマーケティングアクトProCXの調査でも、「生成AIでは対応が難しい複雑な問い合わせや感情的なクレームには、柔軟に対応できない可能性」が課題として明記されており、業界内でも広く認識されている問題です。

AI導入によるエスカレーション問題の深刻化

AI自動化が進むほど、有人対応に残される問い合わせの複雑度と顧客の怒りレベルが同時に上昇する構造的ジレンマが発生します。従来であれば初期段階で人間が対応していた軽微な不満も、AI応答を経由することで顧客の感情が悪化した状態でオペレーターに到達するためです。

ASPIC Japanの調査では、AIチャットボット導入により「有人対応が必要な問い合わせは導入前と比べて40%程度に減少」した一方で、残った案件はより複雑で解決困難な内容に集約されていることが報告されています。これにより、オペレーターは高度な専門知識と優れた感情労働スキルの両方を同時に求められるようになり、従来以上の精神的負担を強いられる状況が生まれています。

顧客はAIとの不毛なやり取りを経て、既に相当な時間とストレスを費やした状態で人間のオペレーターに接続されるため、初回応対時点で感情的になっているケースが増加しています。この結果、従来の基本的な応対スキルでは対処困難な状況が日常化し、離職率悪化の新たな要因となっています。

人材要求水準の上昇と採用困難の加速

AI導入により、残存する有人業務の要求水準が飛躍的に上昇し、採用・育成の困難さが増大しています。従来は「基本的な応対スキル」で対応可能だった案件がAIに移管される結果、人間のオペレーターには「AI以上の価値提供能力」が求められるようになります。具体的には、複雑な技術的問題の解決能力、感情的な顧客への高度な対応スキル、システム横断的な知識、創造的な問題解決力などが必要となります。

Virtual-EXの分析によると、「FAQをそのままチャットボットに転用しても『機械的で使えない』という評価につながり、結果的に有人問い合わせが増加してしまう」事例も散見され、AI導入の設計ミスが現場負荷を増大させています。不適切なAI実装により、顧客の期待と実際の対応品質にギャップが生まれ、結果として有人対応への流入が再増加する悪循環も確認されています。

日経クロステックの報告では、生成AI活用により「エスカレーションを6割削減できる見込み」がある一方で、「専門知識を持つスタッフの業務負荷は減り、より重要なエスカレーションに集中」する必要があると指摘されており、高度なスキルを持つ人材への依存度がさらに高まる構造が予想されます。

AI導入に伴う隠れたコストと運用負荷

出典:矢野経済研究所

AI技術導入による表面的な効率化の陰で、新たな運用コストと管理負荷が発生し、結果的にオペレーターの業務複雑化を招いています。NTTマーケティングアクトProCXの調査では、生成AIは「ハルシネーション(虚偽回答)」のリスクを内包しており、「事実と異なる内容や不正確な情報を出力する可能性」が明記されています。このため、AI応答の監視・検証業務が新たに発生し、オペレーターやスーパーバイザーの業務量が実質的に増加する構造が生まれています。

また、AI精度維持のための継続的なデータ管理、学習モデルの調整、セキュリティ対策の強化など、技術的な運用業務が現場に押し寄せています。transcosmos-cotraの分析でも「費用対効果の検討、業務フローの見直し、そして自動化の限界を理解することが成功の鍵」と指摘されており、AI導入が単純な省力化ではなく、新たな専門性を要求する業務変革であることが示されています。

矢野経済研究所の将来展望では、「現在、生成AIをコールセンターのフロント業務において活用する際に、問題となっているハルシネーションのリスクを管理する手法が今後確立されてくれば、AIサービスの導入はさらに増加していく」とされており、技術的課題の解決が普及の鍵となっています。

AI依存による現場スキルの空洞化問題

AI支援に慣れたオペレーターが、システム障害時や想定外事態で基本的な対応能力を失うスキル空洞化現象が新たなリスクとして浮上しています。AI提案に依存した応対を続けることで、オペレーター自身の判断力や創造的な問題解決能力が徐々に低下し、結果的により高度な案件への対応力が削がれる逆説的な現象が報告されています。

Virtual-EXの知見では、AIツールの過度な依存により「機械的で使えない対応」をするオペレーターが増加し、顧客満足度の低下と有人問い合わせの増加という悪循環が生じています。また、システムトラブルや予期せぬ問い合わせパターンに直面した際、AI支援なしでの判断を迫られたオペレーターが適切に対応できず、エスカレーションや長時間対応が頻発する事態も確認されています。

このスキル空洞化は、中長期的にはオペレーター個人の成長機会を奪い、キャリア形成への不安から離職意向を高める要因となっています。特に新人オペレーターでは、AI支援なしでは基本的な業務遂行さえ困難になるケースが増加しており、従来の「大量採用・短期育成」モデルから「少数精鋭・高付加価値」モデルへの転換が急務となっています。

導入成功のためのKPI設計と効果測定

AI導入による離職率改善を確実に実現するには、適切なKPI設計と段階的な効果測定が不可欠です。主要KPIとして、総合離職率、新人12ヶ月離職率、Time-to-Proficiency、eNPS(従業員NPS)、有休・欠勤率、AHT・ACW、FCR・CSAT、品質スコア、採用・研修コストを設定し、ベースライン収集から開始します。

McKinsey & Companyの調査でも、安全性・ガバナンス、スケールの技術課題、ビジネスケース定義の難しさが主要なハードルとして指摘されています。成功要因として、明確なKPI合意とベースライン収集、段階導入による効果検証、因果関係を追跡できる設計が重要です。

例えば、TTECの成功事例では、新人群に限定したAI学習ツール導入により、離職率改善(45%→19%)→FCR向上(+5ポイント)→業務効率改善(+6%)→採用・研修コスト削減という因果の鎖を可視化することで、投資対効果を明確に示しています。

stratospherenetworksの分析によると、人件費が運営費の最大75%を占める構造において、離職率改善による間接効果も含めたROI算出が、継続的な投資判断の根拠となります。矢野経済研究所の予測では、市場規模が2028年度には250億円に達するとされており、継続的な投資効果の測定がますます重要になっています。

真の解決策に向けた統合的アプローチの必要性

AI導入による離職率改善を実現するには、技術導入と並行して顧客体験設計、業務フロー再構築、人材育成体系の根本的見直しが不可欠です。ところてん氏が指摘する「怒りゲージMAX問題」の解決には、AI応答の質的向上だけでなく、顧客が人間との対話を選択できるチャネル設計や、AI対応で蓄積された顧客情報を活用したスムーズな引き継ぎシステムの構築が必要です。

具体的には、顧客の「人にすぐ繋げる権利」を確保し、IVRやボットでの回遊を最小限に抑える設計が重要です。NTTマーケティングアクトProCXの提言でも、「有人対応との切り替え設計」において、複雑な問い合わせや感情的なクレームへのスムーズな転送フローの重要性が強調されています。

また、残存する有人業務の高度化に対応した新たな人材戦略も必須です。従来の「大量採用・短期育成」モデルから、「少数精鋭・高付加価値」モデルへの転換を図り、高度なスキルを持つオペレーターに対する適切な処遇と成長機会の提供が求められています。日経クロステックが指摘するように、「より重要なエスカレーションに集中」する体制を構築するには、専門性の高い人材への投資が不可欠です。

transcosmos-cotraが強調する「自動化の限界を理解する」視点に立ち、AIと人間の最適な役割分担を実現する組織設計と運用体制の構築が、真の離職率改善につながる道筋となります。AI導入はあくまで手段であり、目的である「働きやすい職場環境の実現」に向けた総合的な取り組みこそが成功の条件となります。

これらの指摘を踏まえると、AI導入による離職率改善は決して自動的に達成されるものではなく、むしろ適切な設計と運用を欠いた場合には問題を悪化させるリスクを内包しています。技術的な解決策と並行して、組織全体の構造的変革に取り組むことが、真の課題解決への道筋となるでしょう。

参考・引用リンク一覧

厚生労働省 雇用動向調査

NTT東日本 – コールセンター離職率に関する調査

矢野経済研究所 – コールセンターAIサービス市場調査

IT Leaders – ナイスジャパン コールセンターCX調査

モビルス – コールセンター白書2022

PERSOL(パーソル)グループ – 離職率調査

McKinsey & Company – Customer Care Survey 2024

TechTarget – Contact Center Turnover Analysis

SQM Group – Call Center Attrition Research

TTEC – RealSkill導入事例

NTTマーケティングアクトProCX – 生成AI活用

Genesys – WEM機能

DEIM2020 – 離職予兆検知に関する研究

ES-JPN – 音声感情解析事例

ところてん氏 X投稿

transcosmos-cotra – コンタクトセンター自動化

ASPIC Japan – チャットボット導入事例

Virtual-EX – コールセンター基礎知識

日経クロステック – 生成AI活用事例

コンタクトセンターの森 – 生成AI活用展望

stratospherenetworks – Agent Burnout Prevention

AI EBISU

AI EBISU